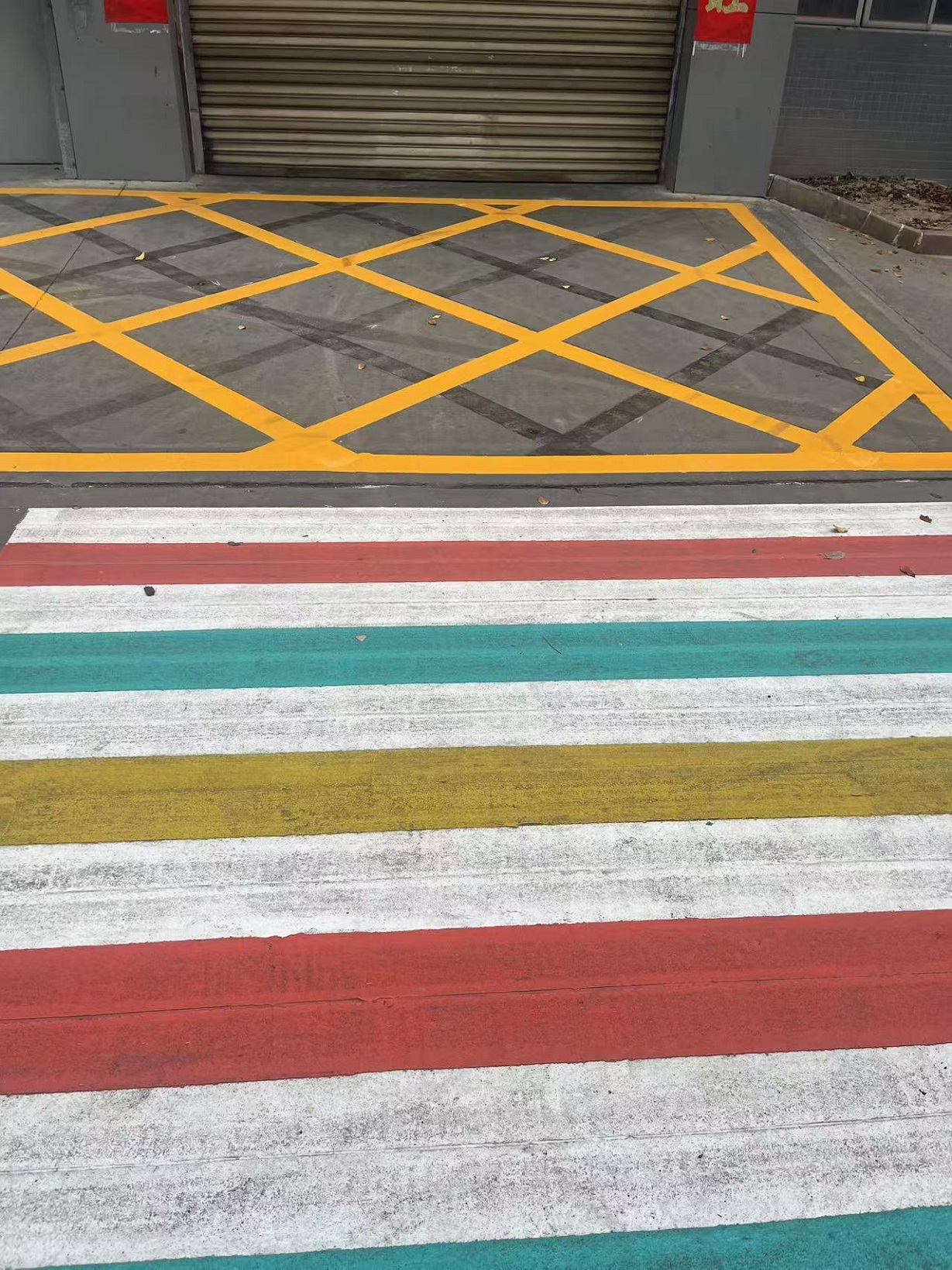

深圳罗湖车位划线

深圳罗湖作为城市核心区,车位资源紧张一直是居民关注的焦点。近期,罗湖区通过优化道路停车位划线、推动共享停车、建设立体车库等多项措施,试图缓解“停车难”问题。这些举措的实际效果如何?未来还有哪些创新空间?本文将结合较新动态与实地观察,为您展开分析。

一、现状:供需矛盾突出,划线调整成“微创手术”

根据深圳市交通运输局数据,罗湖区小汽车保有量超20万辆,但公共停车位仅约5万个,缺口比例高达75%。在土地资源饱和的背景下,重新规划道路停车位划线成为较快速的解决方案。2024年以来,罗湖在翠竹路、东门中路等12条主干道增设分时段停车位,夜间开放部分道路供居民使用。例如,文锦北路通过压缩车道宽度,新增了89个限时停车位,周边小区晚8点至早7点的违停率下降了34%。

然而,这种“螺蛳壳里做道场”的方式也存在争议。有车主反映,部分新划车位宽度仅2.2米(低于国家标准的2.5米),SUV车型开门困难;东晓街道的居民则投诉学校周边临时车位加剧了早高峰拥堵。对此,区城管局回应称,已启动“动态评估机制”,将根据投诉数据每季度调整划线方案。

二、技术创新:智慧划线如何提升效率?

为解决传统人工划线的局限性,罗湖在全市率先试点AI车位管理系统。该系统通过地磁传感器+摄像头识别车流密度,动态调整路边车位功能。例如,在黄贝岭商圈,工作日白天划为收费停车位,晚间自动切换为居民优惠车位;周末则根据实时人流,部分车位转为“15分钟临时停靠区”。数据显示,该技术使车位周转率提升至日均4.2次(传统车位为1.8次)。

更值得关注的是共享停车生态的构建。通过“罗湖停车”APP,已有32个商业综合体与周边小区达成错峰共享协议。例如,金光华广场夜间向附近居民开放600个车位,收费标准仅为日间的30%。这种模式不仅盘活了闲置资源,还减少了30%的道路违停。不过,隐私问题仍是阻碍——部分车主担忧车位预约需上传行驶证信息存在泄露风险。

三、深层矛盾:利益博弈下的空间争夺

车位划线看似是技术问题,实则牵动多方利益。在罗湖旧改项目中,开发商为追求利润较大化,常将车位配建比压至较低标准(0.8个/户)。如某新建豪宅项目,售价超千万的户型仅配0.5个车位,业主不得不高价租赁周边车位,月租金达1500-2000元。对此,2024年新修订的《罗湖区建筑物停车位配建标准》要求,90㎡以上住宅必须实现1:1配比,但政策落地仍需时间。

另一个争议点是电动自行车与汽车的车位之争。随着新国标实施,罗湖新增了1.2万个电动自行车位,部分由原机动车位改造而来。在水贝珠宝城片区,商家抱怨卸货区被改为两轮车位,导致物流成本上升20%。交通规划专家建议,未来应通过“垂直分层”设计,在同一空间实现多车型兼容。

四、未来展望:从“增量开发”到“存量革命”

面对土地约束,罗湖正探索三种突破路径:

1. 向地下要空间:截至2025年3月,已建成12个地下立体车库,较深达8层。例如,笋岗仓库区的地下智能车库采用AGV机器人泊车,取车时间仅90秒,土地利用率提升6倍。

2. 政策杠杆调节:拟推行“拥车者自备车位”制度,购车需提供产权或长租证明,该提案已进入人大审议阶段。

3. 交通替代方案:加密地铁14号线支线站点,并试点“共享车位券”,鼓励车主用停车费兑换公交积分。

结语

罗湖的车位划线改造,本质是一场精细化城市治理的试验。从AI动态分配到共享经济模式,技术创新只是手段,真正的突破在于打破部门壁垒和利益藩篱。正如一位规划师所言:“当每个车位都能像Uber一样实时匹配需求时,我们或许不再需要争论该画多少线,而是思考如何让车更少上路。”这或许才是未来超大城市停车困局的良好解法。

117986755

117986755